News

ニュース

2025.8.27

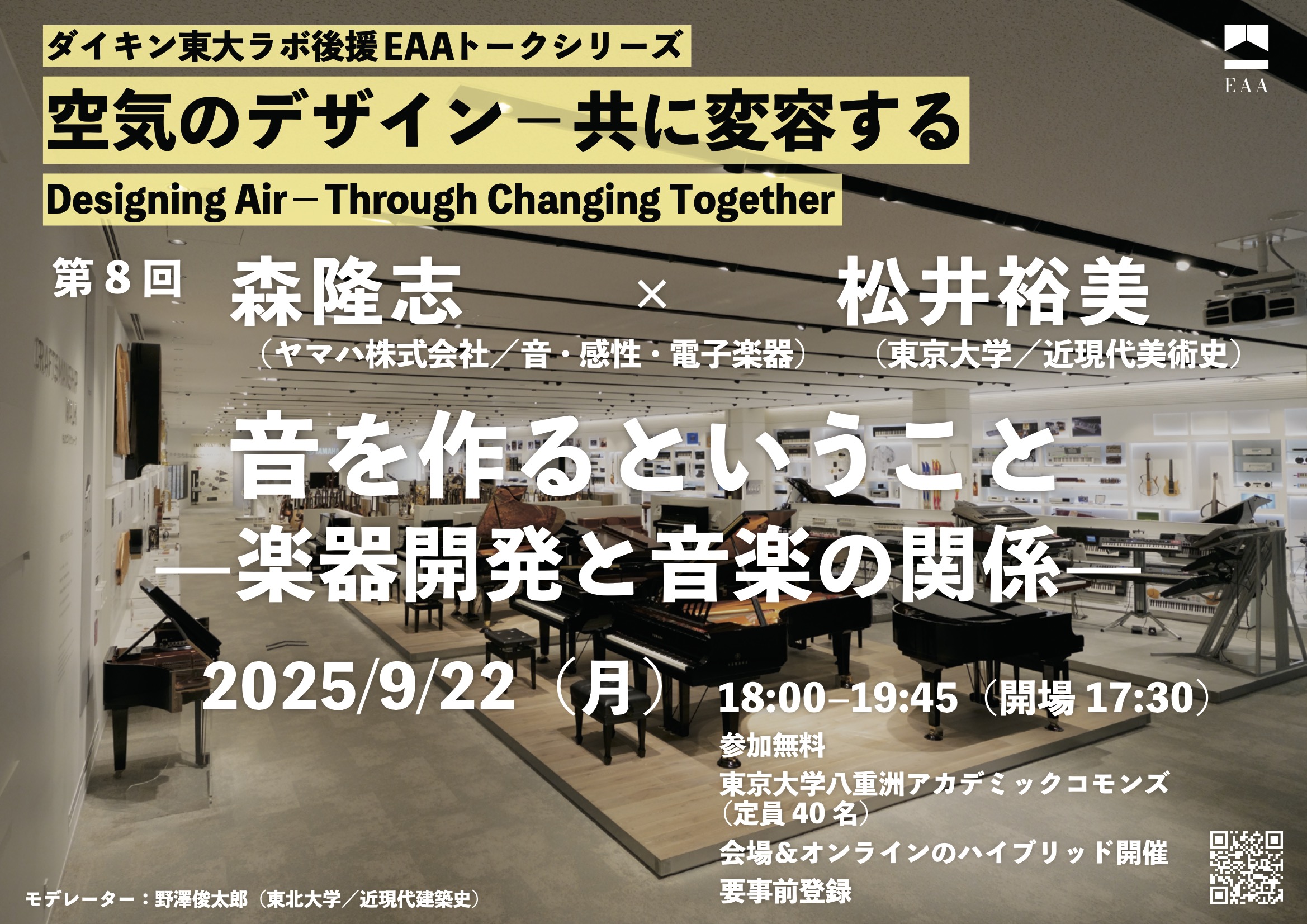

東アジア藝文書院(EAA)トークシリーズ「空気のデザイン—共に変容する」第8回開催案内(Designing Air—Through Changing Together)

【日時】

2025年9月22日(月)18:00–19:45

【開催形式】

ハイブリッド形式(会場:東京ミッドタウン八重洲4階 東京大学八重洲アカデミックコモンズ)

オンラインはZoom開催

【参加事前登録】

登録必要(参加費無料)

会場&オンラインのいずれもこちらで事前登録をお願いします

ご登録頂いたメールアドレスに会場案内あるいはオンラインアクセス案内を送付いたします

*会場参加の定員は40名です

*会場参加登録は先着順とし、定員に達し次第、受付を終了させて頂きます

【イベント名】

東アジア藝文書院(EAA)トークシリーズ「空気のデザイン—共に変容する(Designing Air—Through Changing Together)」 第8回「音を作るということ—楽器開発と音楽の関係—」

【主催】

東アジア藝文書院(EAA)

【後援】

ダイキン東大ラボ

【開催趣旨・概要】

本トークシリーズは、様々な分野で活躍されている実務者と主に人文系研究者による対談企画です。毎度企業並びに大学を含む研究機関よりゲスト・スピーカーを1名ずつお招きして、科学技術の発展や持続可能性への要求がもたらす社会変容と人間の心身の変容について議論を試みています。人間が何かと共に変容していくことを促すものとしての商品やサービス等の役割に着目しながら、今日私たちが直面している様々な社会課題の解決に向けた方策について考えてみたいと思います。そして、社会や環境や空気がデザインされていくことを巡る根源的な問いを明らかにしていきます。

第8回は「音を作るということ—楽器開発と音楽の関係—」です。

ヤマハ株式会社のエンジニア森隆志さんと美学者の松井裕美さんをお招きします。

本セッションでは、まず森さんより、楽器作りにおける評価と音楽の関係性、並びにその史的変遷に係るレクチャーを頂きながら、近年関心を持たれている音(楽)を巡る感性や音(楽)の価値についてお話を頂きます。続いて、松井さんより、美学やフランス近現代美術に係るご自身の研究についてご紹介頂きながら、森さんのご講演に対する応答的なプレゼンテーションを頂きます。

最後に、森さんと松井さんによるご対談を通じて、空気を介して伝わる音(楽)という観点から、科学技術がもたらす感性の変容、ひいてはAI時代の感性はいかに捉えられ、言語化され得るかについて考えてみたいと思います。

ゲストスピーカー

森隆志

ヤマハ株式会社研究開発統括部先進技術開発部副部長。プログラマ、信号処理技術者。入社後、電子楽器の音作り業務に従事。ギターアンプTHR、ステージキーボードYC、reface、ミキシングコンソール用エフェクト等の開発に携わる。近年は、AIをはじめとする新技術の応用に取り組みながら、音を巡る感性、音と演奏者の関係、空間や社会における音の価値等について研究を進めている。2024年11月にオープンした同社ブランド発信拠点Yamaha Sound Crossing Shibuyaの企画運営に従事。音楽が人生を豊かにする可能性に着目し、静岡大学と共同で『人生を楽しむための余暇図鑑』を開発。

松井裕美

東京大学大学院総合文化研究科准教授。専門は美学、フランス近現代美術史。主にキュビスムをはじめ、解剖学的イメージ、芸術と科学の接点、古典主義、レアリスム等に係る問題を広く扱っている。近年は、人間の予測(能力)や創発(性)に着目して、認知神経科学、文学、数学、美術史、科学哲学史分野との共同研究にも従事。第5回名古屋大学石田賞(2016年)、第32回和辻哲郎文化賞(2020年)、令和3年度神戸大学優秀若手研究者賞(2021年)受賞。主な著・訳書は『キュビスム芸術史:20世紀西洋美術と新しい<現実>』(名古屋大学出版会、2019年)、デイヴィッド・コッティントン『現代アート入門』(名古屋大学出版会、2020年)など。

総合司会・モデレーター

野澤俊太郎

東北大学研究推進・支援機構リサーチ・マネジメントセンター特任准教授。東京大学在籍時に本トークシリーズを立ち上げる。専門は近現代建築史、アーバニズム。

【お問合せ】

東アジア藝文書院 URL:https://www.eaa.c.u-tokyo.ac.jp

担当:野澤俊太郎(EAAフェロー)

shuntaro.nozawa.e2★tohoku.ac.jp(★を@に置き換えてください)